Alors que la très grande majorité des Français a condamné ces attentats, une autre frange de la population a justifié ces attaques terroristes sur les réseaux sociaux mais aussi dans la société.

Unité nationale. Politiques, journalistes, spécialistes, ils n’ont que ces mots-là à la bouche. Après ces trois jours d’horreur absolue, c’était en effet le sentiment le plus partagé auprès de la population. Preuve en est : les nombreuses marches et messages de soutien « Je suis Charlie » brancardés spontanément et publiquement.

De belles images qui illustreront à coup sûr dans les livres d’Histoire ces moments difficiles où le peuple français a su se rassembler et dire non à la barbarie et oui à la liberté d’expression. Oui mais voilà, le tableau est trop beau, trop parfait, pour qu’il n’y ait pas une ombre. Une tache, certes infime, mais qui au bout du compte vient gâcher la vue d’ensemble.

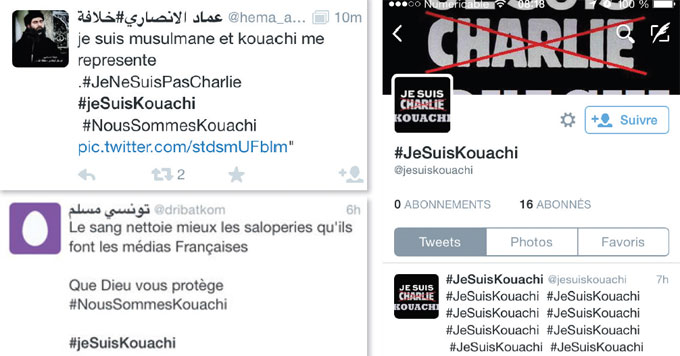

Cette tache on l’a surtout vu sur Twitter et Facebook. Dès le 7 janvier des centaines de messages commencent à envahir les réseaux sociaux. Des « bravos », « bien joué » et surtout « ils l’ont bien cherché » se répandent, discrètement sur la toile.

Le ministère de l’Intérieur annonçait avoir recensé 3 721 messages faisant l‘éloge des attentats contre « Charlie Hebdo ». Une véritable apologie de ces actes terroristes qui trouve son point d’orgue avec l’apparition du hashtag #JeSuisKouachi. Ultime pied de nez aux 17 victimes ? On aurait pu le croire, malheureusement non.

Minutes de silence perturbées

Car si ces messages auraient pu être une forme d’irrévérence à l’ordre établi, très facile et très pratiquée sur le net, il n’en était en réalité rien.

En réalité car dès le 8 janvier lors de la minute de silence aux victimes, plusieurs professeurs de classes se sont retrouvés en face du même problème : des élèves, de tous âges, refusant de se soumettre à cette tradition républicaine.

« Ils disaient que c‘était de la faute des journalistes. Qu’ils ne fallait pas caricaturer le prophète » explique un des enseignants sur RMC « une fois sortis de la salle, ils retrouvaient leurs camarades des autres classes qui n’avaient pas voulu eux aussi participer à la minute de silence et ils se félicitaient entre eux. Nous étions consternés ».

Des messages qui peuvent valoir cher…

La question est donc à présent : que pouvons-nous faire face à ce type de comportement ? Les réseaux sociaux. La législation en vigueur n’oblige pas la société (ex : Twitter) a effacé les contenus les plus choquants. Pour intervenir, ils doivent être signalés par une tierce personne. De son côté, la justice n’est pas restée les bras croisés.

Des mesures existent et elles sont plutôt importantes. L’apologie d’actes terroristes est en effet punie d’une amende de 75 000 euros et de cinq ans d’emprisonnement. De plus si celle-ci est relayée sur Internet (prin-cipalement via les réseaux sociaux) la sanction peut monter jusqu’à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.

Pour les signaler, le gouvernement a mis en place la plate-forme Pharos (Internet-signalement.gouv.fr). Cette semaine, un homme de 34 ans (en état d’ivresse) avait fait l’apologie des attentats à Charlie Hebdo après son interpellation lors d’un accident de voiture. Il a été condamné à quatre ans de prison.